한국인으로 살아 가기

영화평론 기법 본문

영화평론의 흐름을 바꾼 루마필름(Rumah Film) 평론가들

블록버스터 영화들은 혹독한 비평을 받든 칭찬을 받든 심지어 박스오피스에 누가 폭탄을 던져 넣어 폭파시켜도 여전히 새로운 흥행기록을 갱신하거나 최소한 좌우 비평가들로부터 어느 정도 찬사를 끌어내기 마련이다.

영화평론가들은 영화산업의 필수적인 구성요소 중 하나다. 그들의 의견은 관객들의 인식을 형성시키는 데에 상당한 영향을 끼쳐왔다. 하지만 소셜 미디어가 발달한 오늘날, 사람들 모두가 각자 SNS를 통해 분명하고도 큰 목소리로 스스로의 의견을 개진하고 있다. 그렇다면 오늘날 영화산업의 현실에서 영화평론가들이 설 자리는 어디일까?

지금은 폐쇄된 지 오래인 영화 리뷰사이트 ‘루마필름(Rumah Film)’의 옛 멤버들이 자카르타 예술위원회(the Jakarta Arts Council)가 주재한 온라인 세미나에서 영화평론이 가진 다양한 측면들과 오늘날에도 유용한가에 대한 토론을 가졌다.

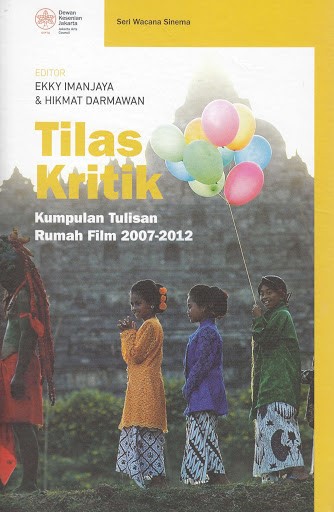

루마필름은 인도네시아 영화산업에 있어 필요한영화평론 기능을 배양할 목표를 최우선 순위로 하여 2007년에 개설되어 외국영화들은 물론 국내외 영화제들도 다루었다. 2013년 사이트를 폐쇄할 때까지 루마필름은 사람들의 생각을 뒤흔들 만한 영화리뷰와 여러 관련 원고들을 게시했는데 그 대부분이 ‘비평 리뷰: 2007~2012년 루마필름 원고모음(Tilas Kritik: Kumpulan Tulisan Rumah Film 2007-2012)에 실렸다. 근 10년 전에 나온 이 책은 기본적으로 1,600쪽 이상의 지면에 <무지개분대(Laskar Pelangi)>로부터 시작해 2008년 깐느영화제 르포까지 요즘 영화인들의 향수를 불러 일으키는 인도네시아 영화산업 연대기를 관련 평론들과 함께 담았다.

이제 루마 필름 사이트는 더 이상 인터넷에서 찾아보기 힘든 유적 같은 것이 되어 버렸지만 당시 사이트의 설립멤버들은 여전히 영화평론가로서 활동하고 있다.

끄리스나디 율리아완 삽따디(Krisnadi Yuliawan Saptadi)는 당시 주류 매체에 실리던 영화비평들을 보고 멤버들이 느꼈던 실망을 토대로 하여 그 위헤 루마필름이 설립된 것이라고 말한다. “간단히 말하자면 우린 거기 뭔가 빠져 있음을 느꼈어요. 당시 영화평론엔 영화계 속 우리 동료들의 노력과 그들의 땀에 대한 긍정적인 평가가 부족했던 거에요. 그래서 그들이 땀 흘려 만든 작품들에 대한 정당한 평가를 해 줄 일종의 단체 같은 것을 만들어야 한다는 필요성에 모두 동의했죠.”

저널리즘에 몸 담고 있다가 루마필름에 합류한 아스마야니 꾸스리니(Asmayani Kusrini)는 영화평론가들은 그들이 하는 일의 성격상 고결하고 능력있는 사람이라고 생각해 왔다고 한다. 하지만 최근에 그 생각이 조금 바뀌었다. “에키 이만자야(Ekky Imanjaya)와 만나 이야기했을 때 느낀 것은그가 실없는 농담을 좋아하고 세상 더 편할 수 없는 포즈로 영화를 보는 사람이란 점이었어요. 난 그제서야 영화평론가들이 영화를 이리저리 해부해서 들여다보는 사람들이 아니라 조금 다른 각도에서 영화를 바라볼 줄 아는 사람들이란 걸 깨달았죠. 우리가 영화를 볼 때 자연스러운 흐름이 갑자기 끊기는 지점이 있어요. 영화가 괜찮아 보이는데도 그런 ‘끊김 현상’이 거기서 발생하는 이유와 개연성에 대해 우린 더욱 주목하여 살펴보곤 합니다.” 아스미아나는 그렇게 덧붙였다.

현재 비나누산타라 대학교(Bina Nusantara University)의 영화 프로그램 학부 소속인 에키는 영화평론을 러브레터에 비유하며 영화도 평론도 모두 사랑에서 비롯되는 것이라고 주장한다. “사랑이란 그저 좋다 또는 싫다는 감정 만이 아닙니다. 거기엔 실망의 감정도 있죠. 우리 기대를 부응할 만한 삶을 살아오지 않은 수많은 감독들에게서 건설적인 표현물을 간절히 기대하다가 결국 얼마나 실망하게 되는지 여러분 스스로 실제 겪어본 것처럼 말이죠.”

자카르타 예술평의회(Jakarta Arts Council)의 영화위원회의 설립멤버이자 회장인 에키는 1996년 <리뿌블리카의 일기(Republika daily)>라는 영화의 시나리오를 쓰기 시작했을 때 당시 일반적 관행이었던 단순히 시놉시스를 만드는 것 이상의 무언가를 추구하는 접근법을 시도해 보려고 노력했다. “당시 대부분의 영화평론이란 인상적인 장면들을 소개하는 것으로 시작해 플롯 요약, 영화상 흥미로운 토막토막의 하이라이트, 그런 후 좋다 혹은 나쁘다, 아니면 볼 만하다 정도의 평가로 마무리 짓는 시놉시스에 대한 평론이었어요.” 영화평론가이자 영화감독인 조코 안와르 같은 몇몇 인사들을 제외하고는 당시 영화평론을 하는 사람들은 대부분 앞서 언급한 평론방식의 틀을 벗어나지 않았다.

힉맛(Hikmat)은 그로부터 20년이 지난 현재까지도 이런 전형적 방식을 복사해 붙인 구태의연한 영화평론이 아직도 통용되고 있다고 말한다. “만역 소비자 가이드 책자를 위한 리뷰를 쓰는 거라면 상관없겠지만 만일 진정한 컨수머 가이드가 되려 한다면 당신이 좀 아는 감독이 만든 영화라고 해서 무차별적 칭찬을 퍼붓는 데신 논리적으로 평가하여 그 결과물인 스스로의 판단을 가지고 있어야 합니다.”

또 다른 이슈는 “인용문”의 증가인데 이는 인용되어 마땅한 베스트셀러 책들을 기반한 영화의 증가와 확산을 묘사하기 위해 힉맛도 자주 사용하는 기법이다. “평론가는 그런 인용문에 집착하게 되어 영화도 평론도 매우 싸구려로 보일 수 있습니다. 구글링을 해보면 간단히 찾을 수 있는 문구들을 대단한 표현이기라도 한 듯 인용문으로 표시하는 건 평론가의 알량한 자존심처럼 보이기도 하죠.”

하지만 전문적인 영화비평을 쓰는 것은 매우 다른 일이다. 에키는 루마필름에 글을 쓰는 것이 다른 차원의 압박을 주었다고 말한다. 블로그에 글을 쓰는 것과 달리 루마필름에는 편집위원회가 피드백을 해주는 내부 시스템이 있었다. “내가 어떤 인기 많은 플랫폼에 글을 보낼 때에도 내 글을 반대하는 사람을 만나기 어려웠어요. 하지만 루마필름에서는 일방의 견해에 대한 찬반의견이 오가며 논쟁이 벌어지니 서로 더욱 공부하게 되면서 결과적으로 우리를 성장시켜 주었습니다.”

힉맛은 평론가의 객관성이란 것 자체가 논쟁의 대상이 되어야 하며 스스로의 생각만 주장하는 평론은 합당치 않은 것이라고 말한다. “영화가 좋았다고 말하는 건 애매한 이야기입니다. 왜 좋았다고 생각하게 된 거죠? 좋았다면 너무나 추상적인 표현이고 오직 글 쓴 이만이 이해하는 영역일 뿐입니다. 모름지기 평론이란 그런 생각이 들게 한 요소들을 하나하나 열거하여 다른 이들의 판단을 구하는 행위인 것입니다. 평론가들은 좋고 나쁨에 관심을 갖지 않습니다. 그런 판단은 단순한 감상에 불과하고 전혀 과학적이지도 않은 수식어에 지나지 않는 경우가 대부분이죠. 우린 과거 루마필름 시절 그런 기준을 가지고 영화평론에 임했습니다.” 힉맛은 내부적인 피드백 시스템이 영화평론 메커니즘의 핵심이라고 덧붙였다.

루마필름이 사이트를 닫은 지 7년이 지난 지금 시나리오를 쓰면서 영화평론을 계속하고 있는 에릭 사소노(Eric Sasono)는 이제 시네마 포이티카(Cinema Poetica) 같이 훨씬 새로운 매체가 그 역할을 이어받아 잘 수행하고 있으므로 루마필름 시절을 추억으로만 간직하는 것도 나쁘지 않다고 말한다. “인생은 돌고 도는 것이란 말이 있듯이 잊혀지는 것도 나쁘지 않습니다. 어쨌든 예전 영화를 사랑하는 일단의 사람들이 쓴 저 책(비평 리뷰)이 인도네시아 영화 발전상을 보여주는 뜻 깊은 기념비로 남았으니까요.”

세상의 모든 영화평론가들이 나름대로의 기준과 철학을 가지고 영화를 평가하고 지신의 판단을 피력하지만 2007년 전후 뜻을 모아 루마필름 영화평론 사이트를 운영했던 사람들은 그런 생각들로 영화산업에 영향을 미쳤고 비록 이제 사이트는 없어졌지만 당시의 평론가들이 여전히 건재한 만큼 그들이 설정한 영화평론의 방향성은 오늘도 여전히 유효하다. 요컨대 극우 평론가들이 특정 진보적 영화들에게 별점 테러를 날리듯 내가 본 관점이 다 맞으니 닥치고 날 따르라! 이런 식의 평론은 하지 않는다는 뜻이다.

참고자료: JOSA LUKMAN Jakarta / January 22, 2021

'영화' 카테고리의 다른 글

| 불법 복제영화 스트리밍 사이트들과의 전쟁 (0) | 2021.03.03 |

|---|---|

| RPP Postelsiar: 우편, 통신 및 방송 분야에 대한 정부명령 초안 (0) | 2021.03.01 |

| 2021년 상영예정 인도네시아 로컬영화 (0) | 2021.02.09 |

| 인도네시아 영화관들에게 부활의 날은 올 것인가? (0) | 2021.02.06 |

| 디지털세에 대한 인도네시아 입장 (0) | 2021.02.05 |