한국인으로 살아 가기

크라라스 학살사건 (동티모르) 본문

크라라스 학살사건 (Kraras Massacre)

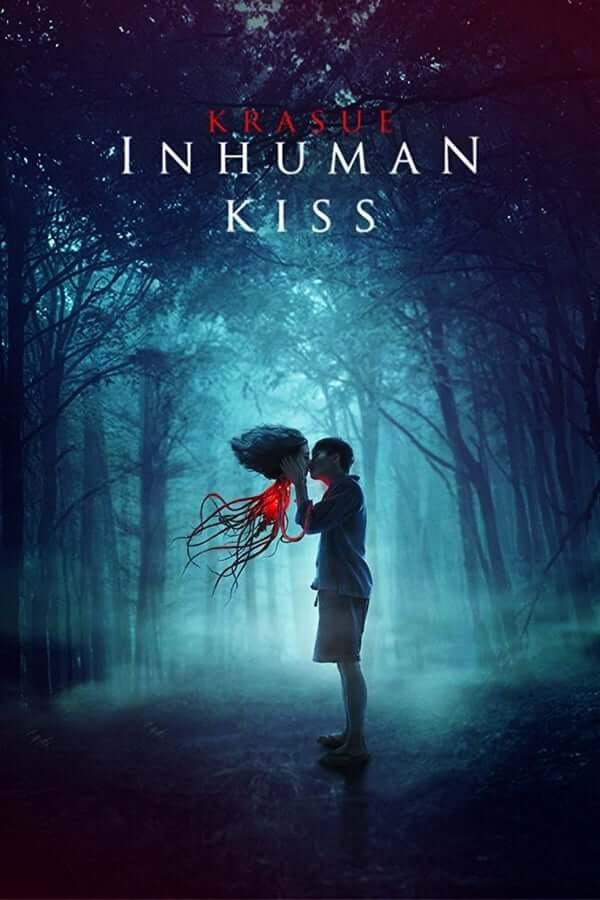

이 사진은 <베아트리즈의 전쟁>(A Guerra da Beatriz)이란 동티모르 영화의 한 장면으로 베아트리즈가 학살된 사람들의 시체들 속에서 자신의 애인 토마스를 찾고 있다. 이 영화는 크라라스에서 벌어진 학살을 소재로 삼았다. 베아트리즈를 열연한 여배우는 이림 톨렌티노(Irim Tolentino)로 딜리에 사는 동티모르인이다.

크라라스 학살사건은 동티모르 비크크(Viqueque) 지역 크라라스에서 1983년 8월과 9월 사이에 인도네시아군과 티모르 한십(Hansip) 조직원들이 저지른 대량학살 행위를 말한다. 한십(Hansip)은 민간인 자경단원을 뜻하는 Pertahanan Sipil의 약자로 1972년 대통령령으로 조직되어 각 마을에서 복수의 치안담당관들이 활동하다가 2014년 폐지되었다. 크라라스 학살사건으로 주로 성인 민간인 남성들 200여 명이 살해되어 이 지역은 지금도 ‘과부들의 계곡’이라 불린다.

이 지역을 관할하는 인도네시아군은 티모르인 자경단 부대의 도움을 받았다. 이 부대는 인도네시아군이 무장시키고 비용을 지급하는 준 군인과 다름없는 한십과 급료는 받지 않지만 인도네시아군으로부터 군사훈련을 받은 라띠(Ratih)들로 이루어져 있었다. 그러던 중 1983년 쁘라보워 수비얀토 대령과 팔린틸 사령관 자나나 구스마오 사이에 휴전협정이 서명되어 발효되자 인도네시아군은 그동안 비대해진 한십 조직을 축소하기로 결정했다. 토사구팽은 세상 어디에서나 통하는 관행이지 싶다. (사진: 영화 <베아트리즈의 전쟁> 포스터)

그 와중에 지역사령관 히다얏 소령, 비크크 지역담당관 다니엘은 한십 대원들을 통해 숲 속의 게릴라 조직원들과 접촉하게 했다. 그 목적은 두 말할 것도 없이 휴전 분위기로 긴장이 느슨해진 틈을 타 동티모르인들끼리 만나 교류하는 과정에서 팔린틸 부대의 위치나 병력규모 등 기밀을 캐내겠다는 것이었다. 하지만 당시 한십 대원들은 한십 부대를 재편성해 동티모르인들의 역할을 줄이려는 당국에게 불만을 품고 있던 차였다. 1978~1979년 사이 항복하거나 붙잡힌 이들이 수용된 정착촌 크라라스에서도 그러한 불만이 고조되던 중이었다.

인도네시아의 침공 후에도 1978-1979년까지 비빌레오 수코(Bibileo suco) 주민들은 인도네시아군의 통제권 바깥에 있었다. 그러다가 1979년 인도네시아군에게 붙잡힌 비빌레오 주민들은 비크크로 끌려가 살게 되었는데 크라라스는 1981년 그들이 두 번째로 강제이주 당한 비크크 북쪽의 정착지였다.

크라라스 지역

크라라스 학살사건은 인도네시아 군인들의 성폭력으로부터 시작되었다. 전 동티모르 주지사 마리오 카라스칼라오를 비롯한 여러 명이 동티모르 독립 후 내놓은 증언들에 따르면 한 한십 요원이 게릴라와 연결되어 산속 친구들을 여럿 사귀게 되었다. 그는 아름다운 부인을 두었는데그가 숲에 들어가 게릴라들과 접선하는 동안 인도네시아 군인들이 그녀를 덥친 것을 알게 되어 그는 아내를 범한 군인을 찾아내 때려 눕혔다. 하지만 이 모든 것이 사전에 세밀하게 기획되었다는 정황이 곳곳에 보인다. 1983년 7월 한 달동안만 해도 인도네시아군은 같은 장소에서 앞서 언급한 라띠 요원의 아내에게 그랬던 것 같은 성폭력을 반복적으로 저질렀다.

한십 요원이 비크크에서 군인을 때린지 1주일 후 지역사령관 히다얏 소령이 그 한십 남편에게 “옷을 가져 오지 않았나? 일주일간 옷을 갈아 입지 않았다고?”라면서 왠지 집에 다녀오라는 뉘앙스를 비쳤고 그래서 한십 요원은 크라라스에 가서 옷을 가져오겠다면 부대를 나섰지만 이전엔 그런 일이 없어 그렇게 근무시간에 돌아가도 되는지 어리둥절했다. 그런데 그가 크라라스에 도착했을 때 그에게 달려온 아내는 그 사이 군인들에게 또 다시 몇 번씩이나 강간당했음을 알렸다. 머리끝까지 화가 난 한십 요원은, 그러나 혼자 힘으로는 아내를 범한 복수의 군인들을 당해낼 수 없다고 생각했고, 궁리한 끝에 숲속으로 달려가 휴전기간동안 사귄 그곳 친구들에게 도움을 청했다. 팔린틸은 비록 인도네시아군 편에 선 한십이지만 동족이라는 측면에서 함께 분개하며 응징을 돕기로 했다.

8월 8일 팔린틸과 일명 독사 레익(Ular Rheik)이라 불리던 비르길리오 도스 안조스(Virgilio dos Anjos) 휘하의 라띠 요원들이 크라라스를 공격해 마침 8월 17일 인도네시아 독립기념일 행사를 위해 주민들을 동원하고 있던 제니 전투대대(zipur) 병사 15~16명을 사살했다. 지붕에 올라가 있던 지뿌르 대원 한 명은 이 공격에서 홀로 살아남아 501대대 사령부에 공격사실을 보고했고 인도네시아군도 당연히 보복에 나섰다. 1983년 9월 7일 501대대가 텅텅 빈 크라라스 마을에 들어가 가옥들을 모두 불태우고 남아 있던 노인들4~5명을 사살해 불붙은 가옥에 던져 넣었다.

보복을 예상한 크라라스와 인근 주민들은 인도네시아군이 도착하기 전 모두 숲 속으로 도주했다. 도밍고스 라울(Domingos Raul – Falur)가 이끄는 부아누락(Buanurak-비크크, 오수 지역) 마을의 라띠 부대도 인도네시아군에서 떨어져 나와 팔린틸으로 전향했다.

크라라스 공격 일주일도 안되어 인도네시아군은 산악지역에 순찰대를 돌리면서 도주한 주민들을 붙잡아 비크크의 크라라스와 부이카렌으로 돌아가도록 종용했다. 이 순찰작전에서 9월 12일 경엔 15세 소년이, 9월 15일에는 또 다른 세 명이 붙잡혀 그 자리에서 처형당했다. 그러나 즉결처형 당하지 않은 사람 대부분은 745대대의 일개 중대가 주둔하는 올로바이(Olobai)로 끌려가 가혹한 고문을 당했다

그러던 중 카라우발라우(Caraubalau) 마을에서 학살사건이 발생했다. 비빌레오로 도망갔던 크라라스 주민들 대부분이 비크크로 붙잡혀 왔다. 처음엔 그들 일부가 벨로이(Beloi)의 한 학교 건물에서 총살당했다. 1983년 9월 16일 인도네시아군과 한십 요원들이 여성와 아이들을 포함해 최소 18명을 카라우발라우 촌으로 이동시켰다. 그들은 당장 처형당하지 않고 또 다른 인도네시아 부대에 인계되는 것이라 생각하며 한숨 놓았을지도 모른다. 그러나 그들은 왈라모(Walamo)라는 곳에 이르러 산사태로 땅이 쓸려 내려가 마치 큰 구멍처럼 된 곳에 모두 내려가 서게 한 후 무자비한 총격을 당했다. 당시 학살현장에서 살아남은 한 증인이 훗날 유엔 조사관에게 이렇게 진술했다.

“한십 세 명이 앞서 가고 인도네시아 군인들은 주민들은 아무도 도망가지 못하도록 주변을 감싸듯 걸었어요. 우린 오후 3시쯤부터 걷기 시작해 오후 4시쯤에 인근 산자락에 도착했어요. 우리가 거기 앉아 있을 떄에도 군인들은 주변을 맴돌며 우리가 도망가지 못하도록 했어요. 거기에 다른 인도네시아 군인들이 더 왔어요. 그들은 우리에게 일어서라 했어요. 나도 다른 사람들과 함께 일어서 계곡쪽을 바라보았죠. 군인들은 우리에게 걸어가라 명령하고서 우리가 한 걸음 막 내딛자마자 인도네시아 군인들이 등 뒤에서 총을 쏘기 시작했어요. 나는 내 형제와 함께 땅에 넘어졌는데 다른 사람들이 총을 맞고서 우리 위로 쓰러졌어요. 잠시 후 총격이 멈추자 군인들은 담배를 피면서 휴식을 취했는데 그들 중 한 인도네시아 군인이 한십 요원 제로니모를 불러 ‘살아 있는 사람들은 일어섯!’이라고 떠뚠 어(Bahasa Tetun)으로 말하라고 시켰어요. 그 명령에 반응한 사람들은 아무도 없었습니다. 그러자 군인들은 시체들에게 아무렇게나 마구 총을 쏘아대기 시작했어요. 그러자 어린 아이 두 명이 비명을 질렀어요. 그들은 총에 맞지 않고서 죽은 척 하고 있었던 거죠. 제로니모가 그들에게 다가가 칼로 그 아이들을 찔러 죽였어요. 그런 후 군인들은 다시 담배를 피면서 휴식시간을 즐겼죠.”

한십 (Pertahanan Sipil)

카라우발라우에서 벌어진 이 사건에 대해 CAVR은 희생자가 최소 17명 최대 54명이라고 추정했다

다음 날에도 타우베인(Tahubein)이라는 곳에서 학살사건이 벌어졌다. 크라라스에서 도주한 일단의 사람들이 부이카린(Buikarin) 마을 근처에서 인도네시아군에게 붙잡혔는데 그들 중 남녀를 분리한 후 인도네시아 군인들은 남자들에게 크라라스로 돌아가 식량을 운반해 오도록 시켰다. 한 보고서에 따르면 6~8명의 인도네시아군과 두 명의 동티모르인 한십 요원이 웨투쿠(Wetuku) 강을 건너 따후베인이란 곳까지 가는 남자들을 감시하다가 총질을 시작했다고 한다. 다음은 한 생존자의 증언이다.

“모든 남자들을 부이카린에서 줄을 서게 했어요. 인도네시아군은 한십과 함께 우리들에게 “너희들 남자들은 오늘 모두 크라라스도 돌아가 식량을 가져와야 한다’고 말했어요. 그래서 우린 크라라스를 향해 출발해 타후베인을 지나게 되었죠. 한십과 경찰, 지역방위대 소속 군인들 그리고 501대대에서 온 부대가 우릴 호송했어요. 타후베인에 이르자 군인들은 우리에게 포호라멜라우(FohoRamelau)라는 노래를 하라고 요구했지만 아무도 감히 그 노래를 부르지 못했죠. 그러자 그들은 우리에게 하나 둘 셋 숫자를 헤아리라고 했어요. 명령대로 숫자를 세던 우리는 총소리에 깜짝 놀라고 말았어요. 총소리와 동시에 난 먼저 바닥에 몸을 던졌는데 총맞은 사람들이 흘린 피로 온몸이 흥건히 젖고 말았어요. 사격을 끝낸 군인들은 우리들 중 살아있는 사람이 없는지 한 명 한 명 검사했어요. 난 한십 요원이 “아직 살아있는 사람이 있다면 일어나서 우리랑 함께 가자”고 속삭이는 것을 들었습니다. 하지만 난 꼼짝도 하지 않았어요. 하지만 내 친구 두 명이 그 말을 듣고 일어났는데 곧바로 사격을 당해 쓰러지고 말았죠. 그런 후 군인들은 떠났어요. 난 군인들이 모두 가버렸다고 확신이 든 후에야 몸을 일으켜 숲 속으로 달아났어요.”

타후베인에서의 희생자 숫자에 대해서는 26명에서 181명까지 보고서마다 많은 편차를 보이는 가운데 인도네시아군은 희생자가 80명이라고 인정했고 1985년 우스꿉 벨로(Uskup Belo)는 사망자 84명의 이름을 기록했다. CAVR은 희생자 명단을 141명까지 작성했는데 모두 남자들이었다. 살아남은 이들은 라레렉 무틴(Larerek Mutin)이라는 곳으로 강제 이주되었고 그중 태반이 기아와 질병으로 사망했다. 도밍구스 랑겔(Dominggus Rangel)은 붙잡힌 이들이 어떤 고문을 당하고 그 후 어떻게 처형되거나 죽도록 방치되었는지를 CAVR에게 증언했다.

“거기서 하루에 4~5명씩 죽어나갔던 것을 기억합니다. 우린 죽은 이들을 대나무 깔개에 둘둘 말아 매장해야 했습니다. 지금까지도 크라라스는 “과부들의 땅’이라고 알려져 있어요.”

카라우발라우와 타후베인의 학살 말고도 예의 팔린틸의 공격 이후 수많은 살인행위가 자행되었고 이러한 잔학한 행위는 비크크와 크라라스에 한정되지 않고 동티모르 전역에 번져나갔다.

2014년과 2019년 대선에서 조코 위도도와 맞붙는 쁘라보워 수비안토 (Prabowo Subianto) 그린드라 당수는 당시 해당 대령계급장을 달고 크라라스 지역 작전에 참여한 부대들을 지휘하던 입장이었으므로 크라라스 학살사건의 책임으로부터 자유롭지 못하다. (사진: 동티모르 주둔 시절 쁘라보워 수비안토 대령)

350년간 네덜란드의 가혹한 식민지배를 받았던 인도네시아가 압제에서 벗어난지 불과 26년 만에 침략자가 되어 남의 땅을 침탈하고 그곳 생명들을 내키는 대로 파괴하던 모습은 섬뜩하기 그지없습니다. 1960년대 말 남의 전쟁에 뛰어들어 베트남에서 싸웠던 우리 군인들은 분명 황군 복장으로 중국과 남양으로 나서던 시절과는 전혀 다른 마음가짐이었겠지만 저 시대의 인도네시아군들과는 얼마나 다른 표정을 하고 있었을까요.

(끝)

(참고자료)

https://www.ucanews.com/news/indonesian-presidential-hopefuls-murky-past-refuses-to-disappear/71251

https://en.wikipedia.org/wiki/Kraras_Massacre

https://timorlestemerdeka.wordpress.com/2014/03/22/prabowo-dan-kampung-janda/

'동티모르 ' 카테고리의 다른 글

| 리퀴샤 성당 학살사건 (Liquiçá Church massacre) (0) | 2019.02.21 |

|---|---|

| 프레틸린 사무총장 마리 알카티리 (0) | 2019.02.20 |

| 인도네시아의 동티모르 강점 -(5) (0) | 2019.02.18 |

| 인도네시아의 동티모르 강점 -(4) (0) | 2019.02.15 |

| 동티모르 독립투사 호세 라모스-호르타(José Ramos-Horta) (0) | 2019.02.14 |